2025/07/25 18:00

ぱーぷる編集部

世界にはどんな「まち」があって、自分たちはどんな「まち」に住んでみたい?子どもたちが考えるミライの「まち」とは?『ジュニア・コトクリエカレッジ(ミライのまち)』開催レポート

大和ハウスグループ「 みらい価値共創センター コトクリエ(主催、所在地:奈良市)」にて、小学4年生、5年生、6年生を対象にした「ジュニア・コトクリエカレッジ(ミライのまち)」が2025年5月25日(日)から2025年7月13日(日)の期間、全3回のプログラムで開催されました。

ジュニア・コトクリエカレッジは、子どもたちが「好き」と向き合い、未来を生き抜く力を新しい仲間と共に身につけてほしいという想いで企画しています。学校でもおうちでもない、居心地の良い「サードプレイス」のような環境で新しい仲間と出会い、学び合い、探究するプログラムです!

本記事では、全3回に渡って行われた「ジュニア・コトクリエカレッジ(ミライのまち)」での取り組みを紹介します。

【ミライのまち】1回目 世界の暮らしや住まいのことを知ろう!

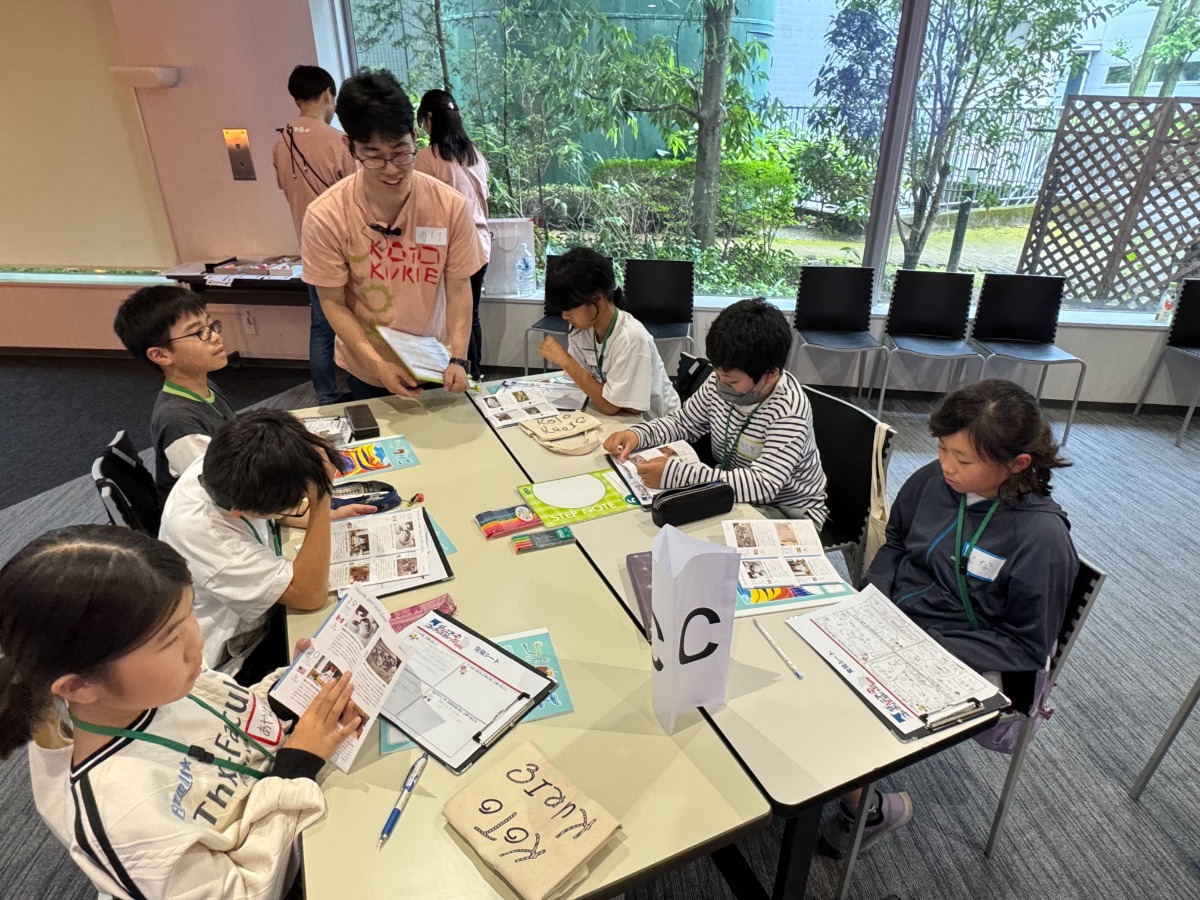

5月25日(日)に開催された第一回目では、『世界の暮らしや住まいのことを知ろう!』をテーマに、大和ハウス工業株式会社総合技術研究所(所在地:奈良市)を訪問し、ミライのまちを創るための発想方法の習得や、住まいやまちの作り方やミライのテクノロジーを学ぶことを目的にグループワークが開催されました。

まずはじめに、世界の環境共生住宅の見学をして、世界にある様々な住まいやまちの形態を知りました。環境共生住宅とは、周辺環境と調和し、健康で快適に暮らせるように工夫された住宅のことです。世界の建築物が実際に再現されたセットやミニチュアを見学しながら、環境や文化と調和した住環境の在り方を学びました。

見学をしながらメモを取る子どもたち。百聞は一見に如かず。実際に五感で感じ取ることができる世界に触れたことでたくさんのアイデアが生まれたようです。「中国中央部の家を見て、雨が降ったらどうするのか気になった」「ボリビアの家を見たけど窓がなくて日本には向いていない」「じめじめした地域の建物は通気性が大切」など様々な発見があったようです。

その後、「ミライのテクノロジーからミライの暮らしを考えてみよう!」というテーマで研究所員よりご講義いただきました。ミライに創られる技術を知り、こんな技術があったら、ミライの暮らしはどうなるのかな?とみんなあれこれ思いを巡らせてくれました。

次に、「未来の住みやすいまちを考えてみよう!」と題した、ワークシートに沿って、自由にミライの住まいや暮らしを発想しました。ミライではどんな暮らしをしていて、どんなおうちに住んでいるのか、「ミライのまち」にあるもの、そこでどのようなことができるのかを書きだしました。子どもたちからは、「家族とたくさん遊べる家」「朝起きてから準備が終わるまでを自動で行ってくれる機械がある街」を想像するなど、子どもたちならではの発想がでてきました。

その後、記入した内容をグループ内で共有し、グループごとに「ミライのまち」を考え、発表しました。 自分が知らなかったことを知る。そして、考えを共有することで仲間の考えを知り、さらに自分の考えをアップデートしていく・・・。今回は、ジュニア・コトクリエカレッジ2025前期の初回だったこともあり、はじめて顔を合わる仲間との活動に緊張している子どもも多かったですが、最後は和やかに意見交換ができました。

【ミライのまち】2回目 ミライのまちをデザインしよう!

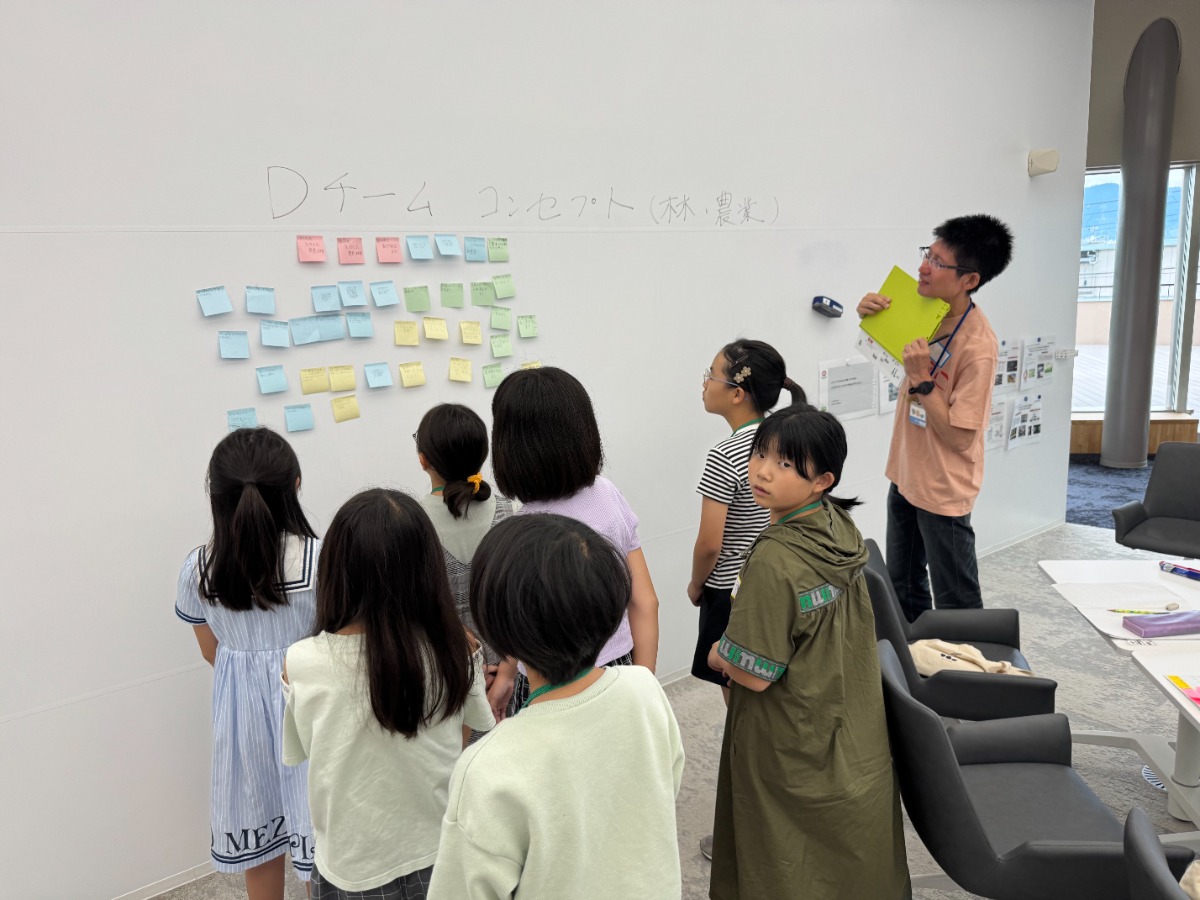

6月15日(日)に開催された第2回目では、第1回目で学んだことを活かして、『みんなで協力してひとつの大きなミライのまちのプランを完成させること』を目標に、子どもたちによるグループワークが開催されました。

1回目の学びをもとに、住宅エリア・観光エリア・工業エリア・農林エリアの4つのグループに分かれ、それぞれのミライを想像し、どのようなまちにするか、コンセプトを決めました。「環境」「経済」「住みやすさ」など様々なキーワードが飛び交い、徐々に自分が想像するミライのまちが言語化できてきてきました。

次に、グループごとに考えたコンセプトを発表しました。賑やかで訪れるだけで楽しいまちや、自分の好きなことに注目したまちなど、様々なアイデアの詰まったコンセプトが挙げられました。

その後、コンセプトに沿ったシンボル的な建物を考えたり、人が集まる理由や魅力的なポイントを整理。シンボルを中心に、まちをどう構成するか、となりのグループと川や道路をどう繋げるかを話し合ったり、それぞれが「ミライのまち」への発想を膨らませました。

【ミライのまち】3回目 デザインしたまちを創ってみよう!

7月13日(日)に開催された第3回目は、森のねんど研究所 人形作家の岡本道康さんにお越しいただきました。岡本さんは、幼少期から森や木と親しみ、話すことが苦手だったようですが、人形作りを通して人と交流する道を選び、「懐かしく、あったかく、優しい」と評さる人形や作品を作られています。

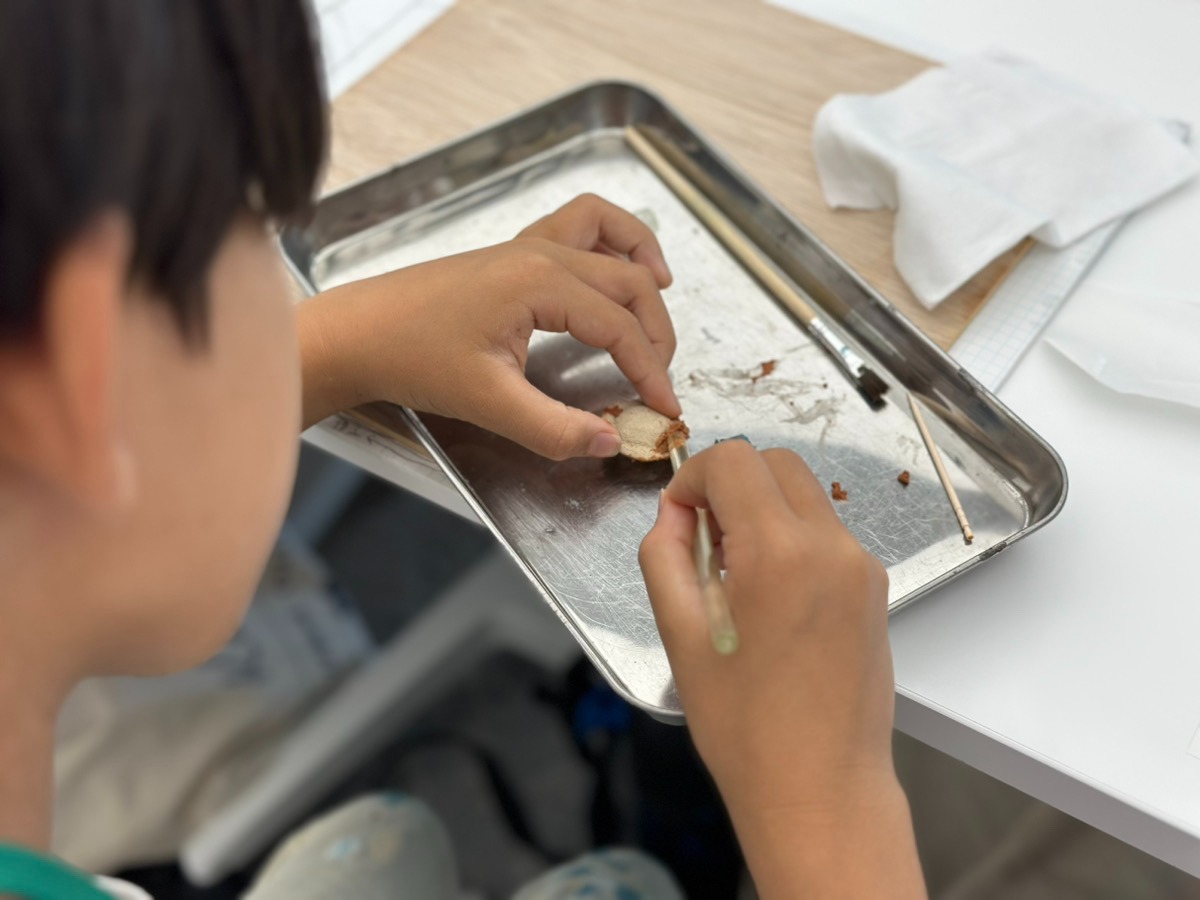

今回は、いよいよ『デザインしたまちを創ってみよう!』のテーマの通り、自分たちで想像した「ミライのまち」を完成させます。2回目に描いたまちのスケッチをもとに、粘土で建物を作りました。粘土といっても一般的な粘土ではありません。吉野の割り箸を作る際に出る木くずなどを活用し、環境に優しい「森のねんど」です。

まず、子どもたちは、先生や各グループのメンバーとこれまでの考えを振り返りながら、それぞれが選んだ粘土の建物を彩色していきます。集中しながら作業に取り掛かる子どもたち。子どもたちの集中力には驚かされます。

次に、1つひとつ彩色したパーツを、グループで構想したまちに落とし込んでいきます。「もっとはっきりとした色が良い」「この時間配分で間に合うかな」など、グループでの活動ともなるとイレギュラーがたくさん発生します。そんな時こそ、各グループにいるコトクリエメイト(ジュニアコトクリエカレッジを修了し、中学生になったOBOG)がサポートしてくれます。

徐々にミライのまちが仕上がってきました!さて、最後にそれぞれのグループのまちを組み合わせます。どのような「ミライのまち」になるのでしょうか・・・!

各グループで作ったまちを合体させてひとつの大きな「ミライのまち」が出来上がりました。完成物を目の前に、子どもたちからは「ついに完成した!」「嬉しい」「思ったよりも大きい」などの声が。各グループのコンセプトと完成したまちとを比べ、自分にはない考えやも出来栄えからさまざまなことを発見した様子でした。

「ミライのまち」の創造を通じて、まちづくりにおいては周囲の人と協力し合うことが重要であることを知ることができました。

最後に、ジュニア・コトクリエカレッジ2025前期の修了式が行われました。全3回の講座を休むことなく受講した子どもたちには、大和ハウス工業株式会社 みらい価値共創センター 川島英彦センター長より、修了証書が授与されました。また、子どもたちへは参加特典として、ジュニア・コトクリエカレッジオリジナルバッチがプレゼントされ、子どもたちは、喜びの表情を隠しきれない様子でした!

次は、10月の「奈良のお仕事フェスティバル」。そして、ジュニア・コトクリエカレッジ2025後期が開催される予定です。ぜひ、ご参加ください!