2025/04/21 12:00

ぱーぷる編集部

「悪いことをした人はきびしい罰を受けても仕方ない? 」や「子どもの間に知っておきたい"契約"って?」や「子ども裁判開廷」などを子どもたちが学ぶ『ジュニア・コトクリエカレッジ(リーガルマインド)』開催レポート

大和ハウスグループ「 みらい価値共創センター コトクリエ(主催、所在地:奈良市)」にて、小学4年生、5年生、6年生を対象にした「ジュニア・コトクリエカレッジ(リーガルマインド)」が2025年1月19日(日)から2025年3月30日(日)の期間、全3回のプログラムで開催されました。

ジュニア・コトクリエカレッジは、子どもたちが「好き」と向き合い、未来を切り拓く教養をテーマに、地域や地球の様々な課題を理解し、生き抜く力のヒントを新しい仲間と身につけてほしいという想いで企画されています。

本記事では、全3回に渡って行われた「ジュニア・コトクリエカレッジ(リーガルマインド)」での取り組みを紹介します。

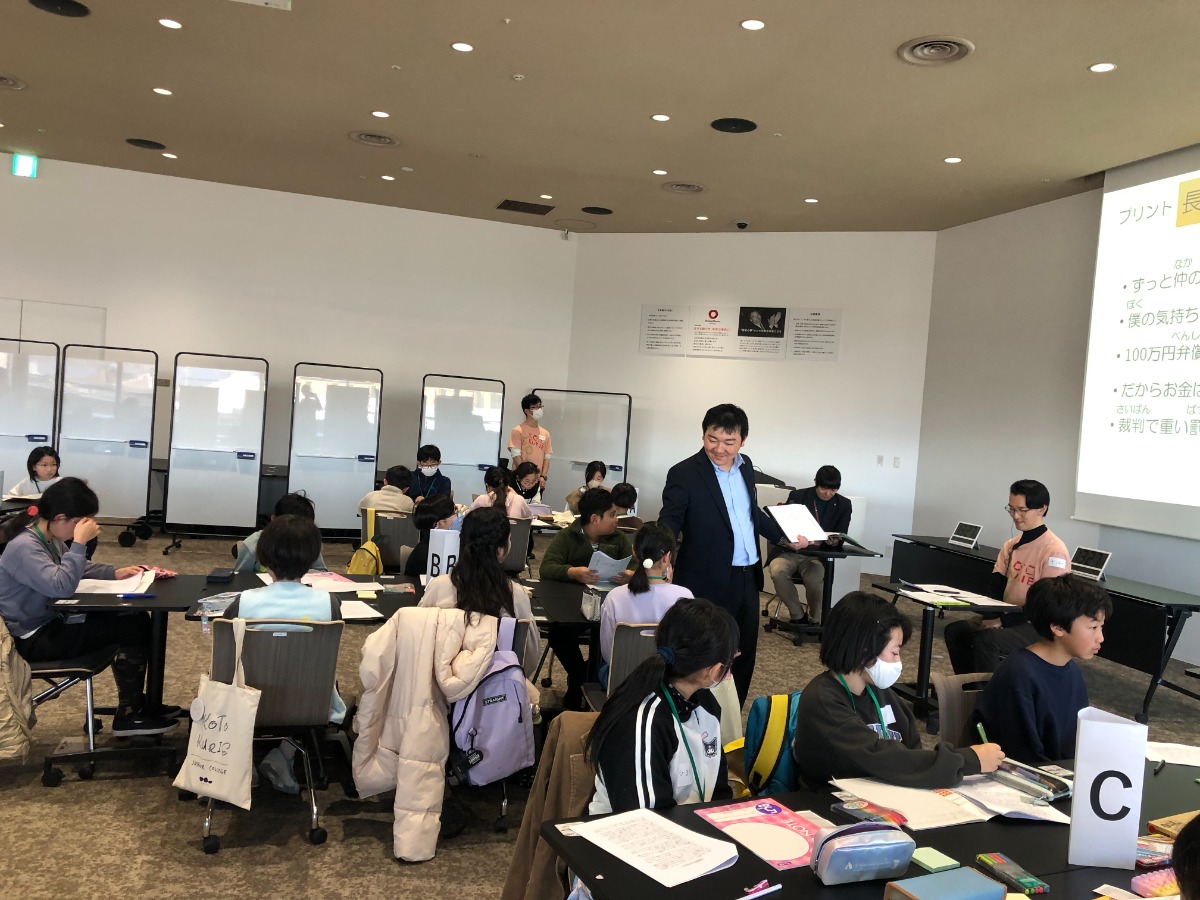

第1回「悪いことをした人はきびしい罰を受けても仕方ない?」

第1回目の講師は、こども六法すごろく(幻冬舎)・まんがこども六法 開廷!こども裁判(講談社)を監修された『弁護士』の飯田 亮真さんが務めました。

子どもたちには、「刑法」とは何か?何のために法律があるのかを知り、「罪を犯してしまった人に、どれくらいの罰を与えるのがいいのか?」を考えてもらいました。

まずは、窃盗事件の裁判から始まります。

被告人・検察官・弁護人をスタッフが実演しました。

被害者の話しを聞き、証人尋問や被告人質問を聞いて事件の内容を知り、今回の事件に該当する「窃盗罪」についてや、「執行猶予」という選択肢がある事を教えてもらいました。

「被告人は、懲役何年にすべき?」を班で話し合ってもらいました。

証人尋問で窃盗をしてしまった理由や反省している被害者の話を聞いて、どのように判断すべじか悩む子供たち。

3年以下にする場合、執行猶予にする?など、意見を交換し合いました。

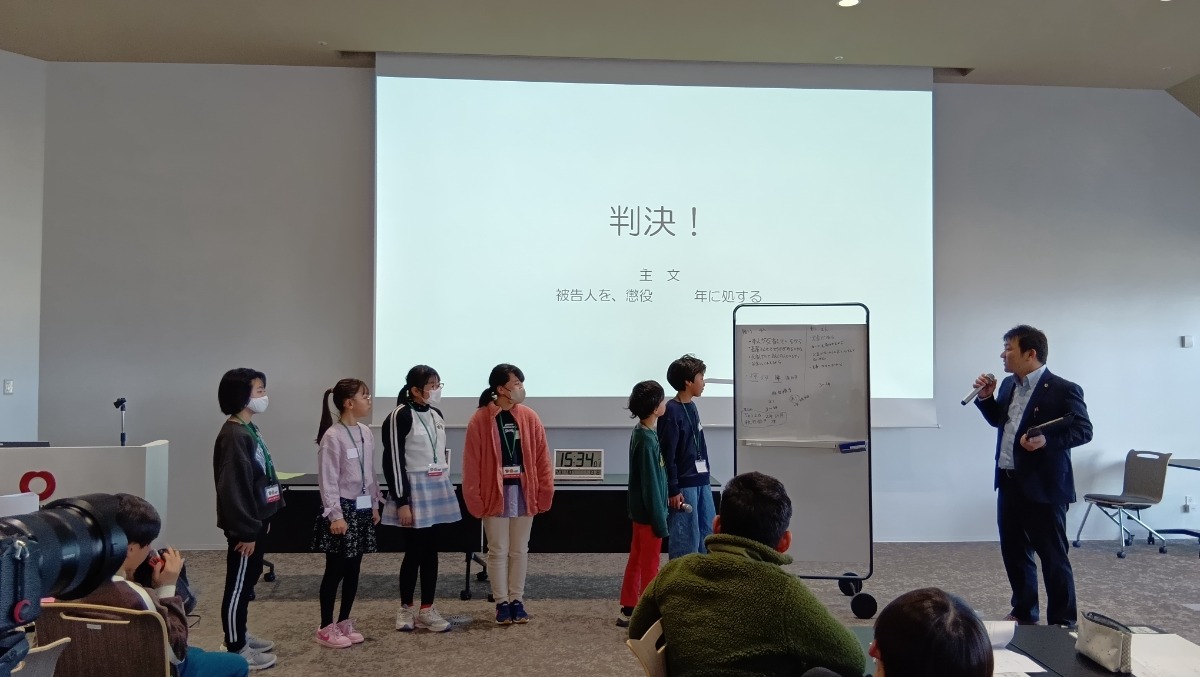

いざ、判決の時です。

グループで交わした議論を持って、「被告人を、懲役〇〇年に処する。」と判決を下しました。

その期間にした理由や執行猶予はつけるか等を発表してもらいました。

最後に講師の飯田さんより、罪を犯した人に対して何でもかんでも刑を重くしたらいいわけではない。双方の置かれている状況や話しを聞いて判決する事で人権を保障しているのが裁判である事を教えていただきました。

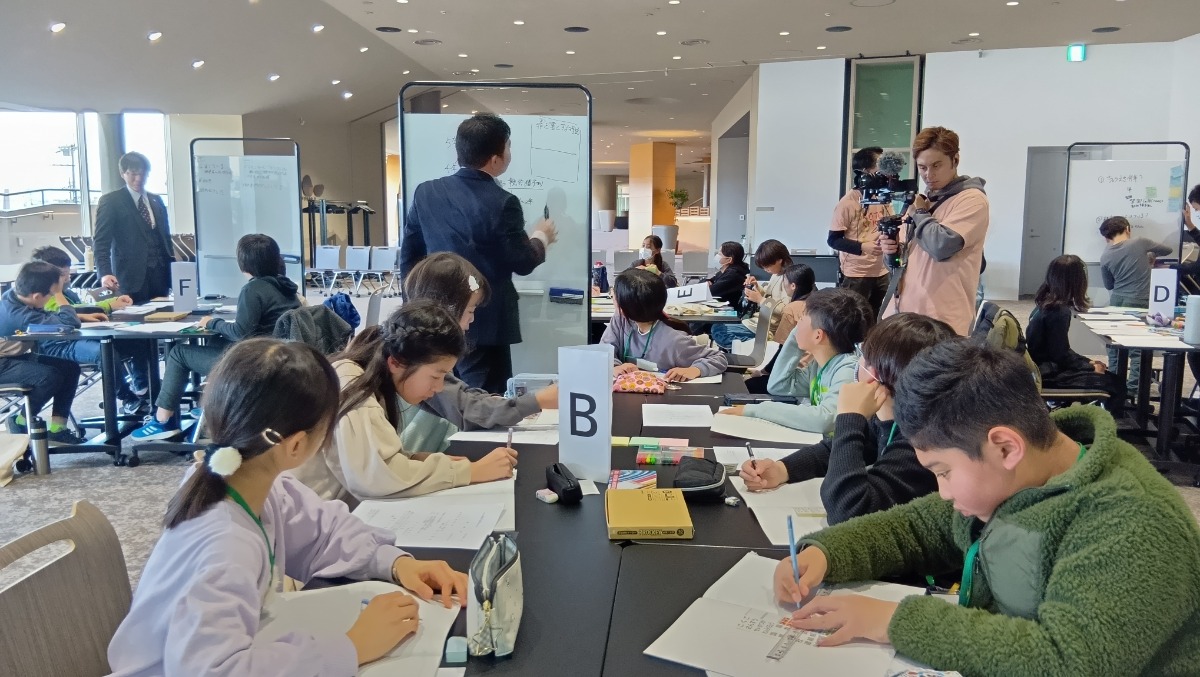

第2回「子どもの間に知っておきたい"契約"って?」

第2回目の講師は、『弁護士』の内藤 有啓さんが務めました。

「契約」とは何か?お金との関係性は?

マンションの管理人と住民間で起きたトラブルを例にして、その必要性と仕組みを学びました。

まず、民事事件と刑事事件との違いについて教えてもらいました。

次に、民事事件(訴訟外交渉)における弁護士の役割について説明し、依頼者が何を求めているかを聞き取ることの大切さを学びました。

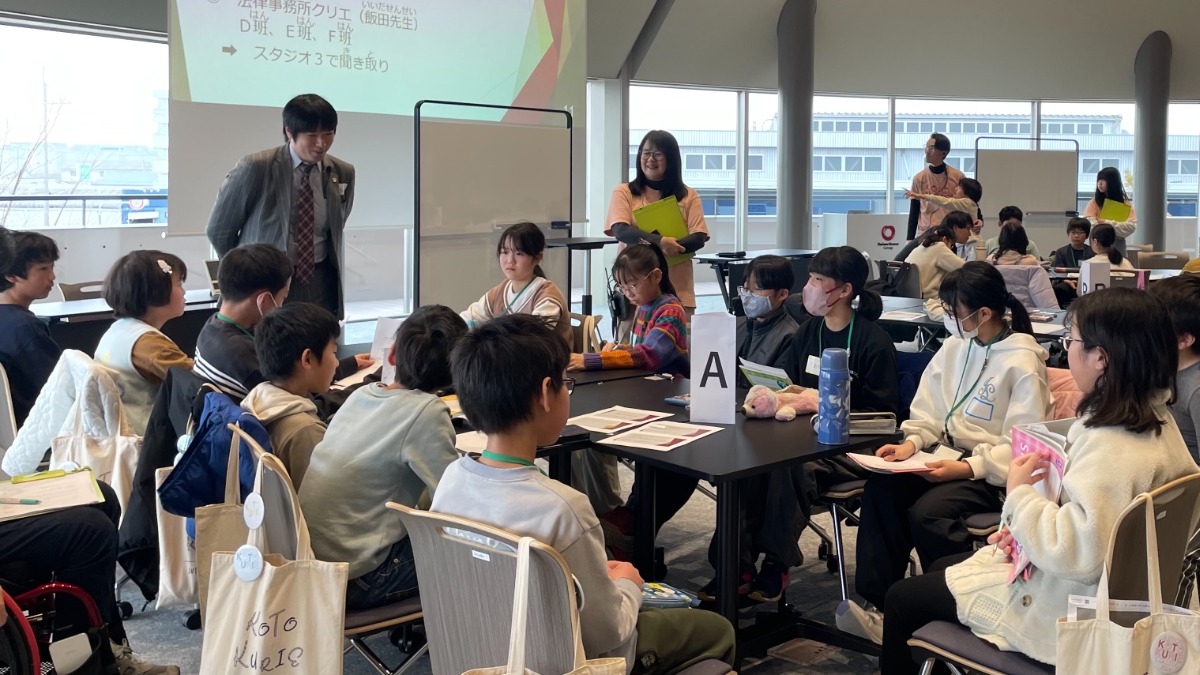

これから子どもたちは法律事務所の弁護士見習いとして、法律相談の依頼を受けて交渉をしてもらいます。

さっそく、子供たちのはマンションの管理人から、一人の住民について法律相談を受けました。

住民が家賃を滞納していることと近隣住民から騒音のクレームが来ているので退去させてほしいと相談がありました。

これからどのよう交渉するか作戦会議をして、トラブルを起こした住民へ交渉を行いました。

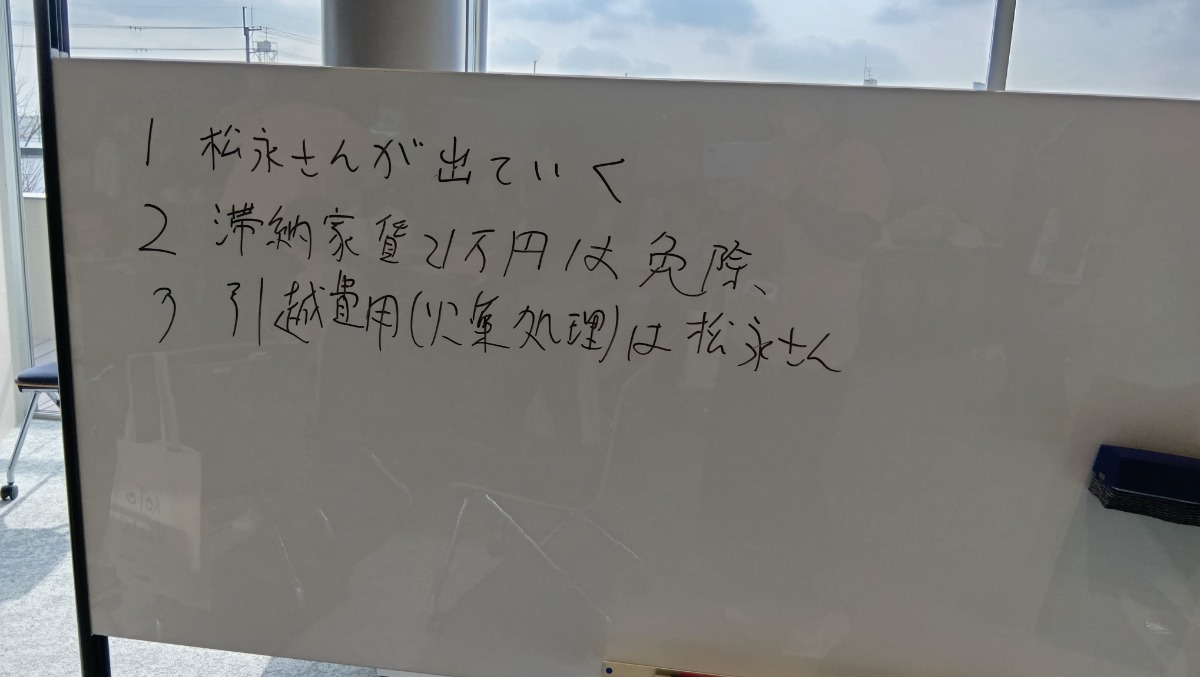

退去の交渉をしましたが、住む家がなくなると生活ができない事や、反省をしているので住民は退去したくないと言われ交渉がうまくいきませんでしたので、なぜ家賃が滞納したのか等について住民に質問しました。

次に、管理人へ交渉の結果と質問の結果を伝え、管理人が折れる条件をききだし、折り合いがつきそうなところが無いか作戦会議で話し合いました。

その内容を持って最後の交渉を行います。

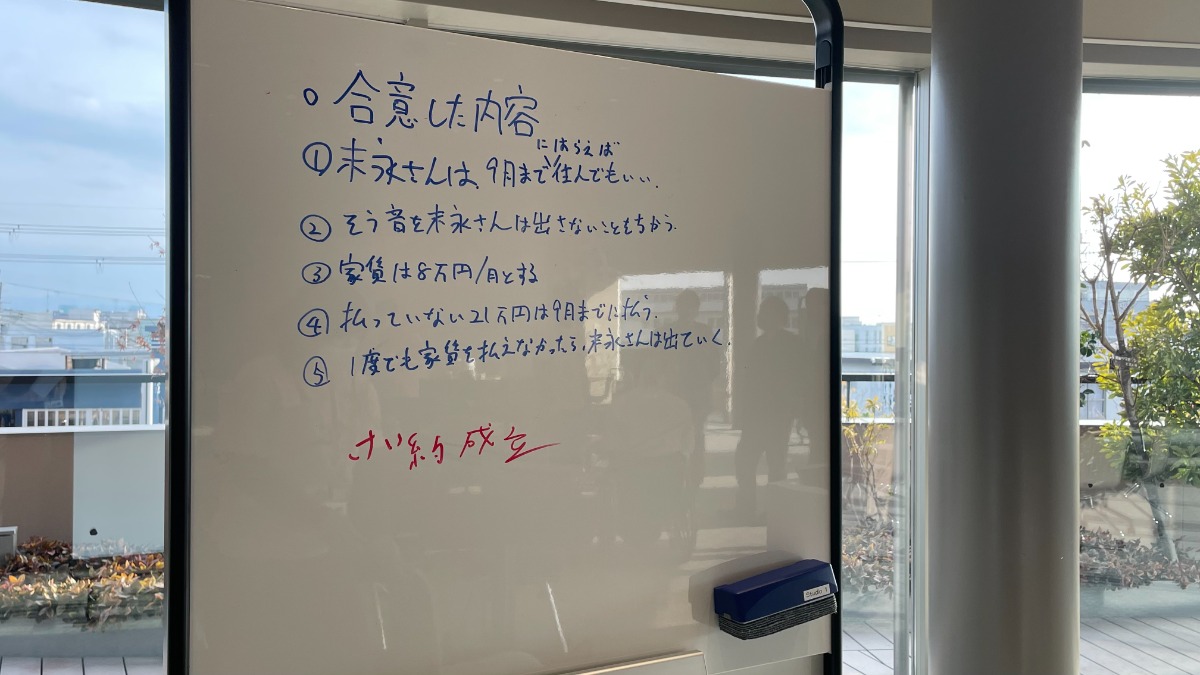

各班、最後の交渉でどのようにまとまったかを発表してもらいました。

ある班では、管理人からはトラブルの元凶となった騒音出さない事、家賃の支払いに目途を付ける事を条件に、住民は住み続ける合意を得ることができました。

最後に、子供たちから交渉で意識したことを発表してもらいました。

依頼者の話だけをきいて一方的に押し付けるのではなく、両方の話をきいて丁度いい折り合いをつけたいと思う班が多くいました。

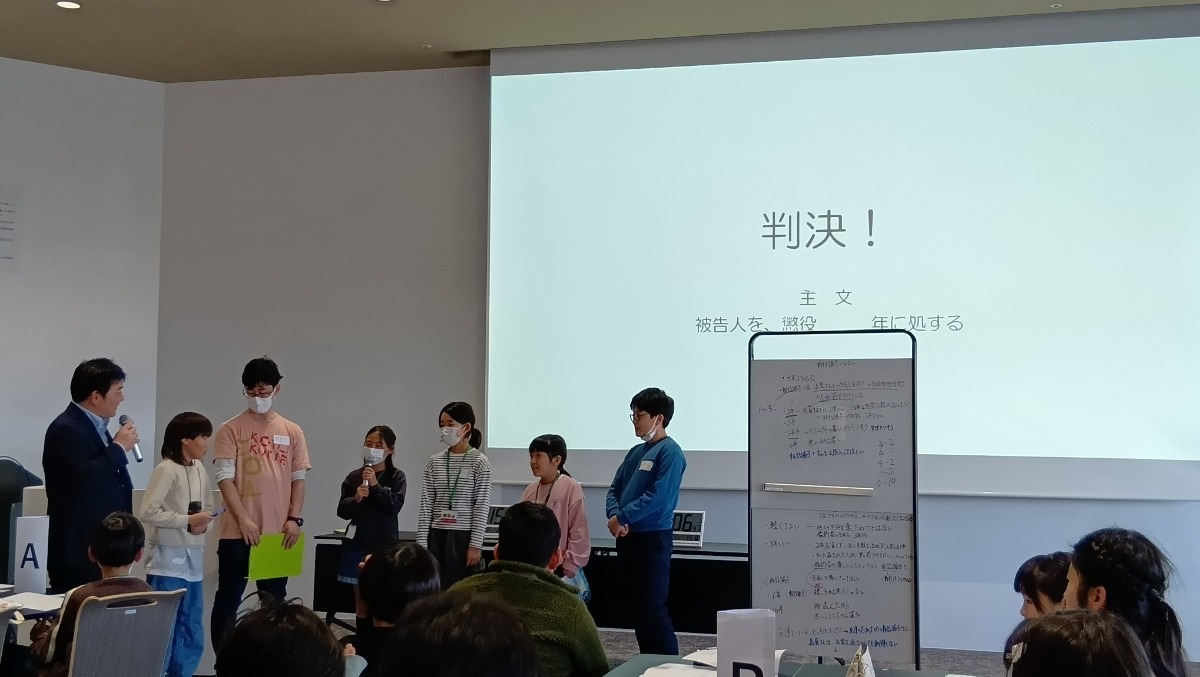

第3回「子ども裁判開廷!」

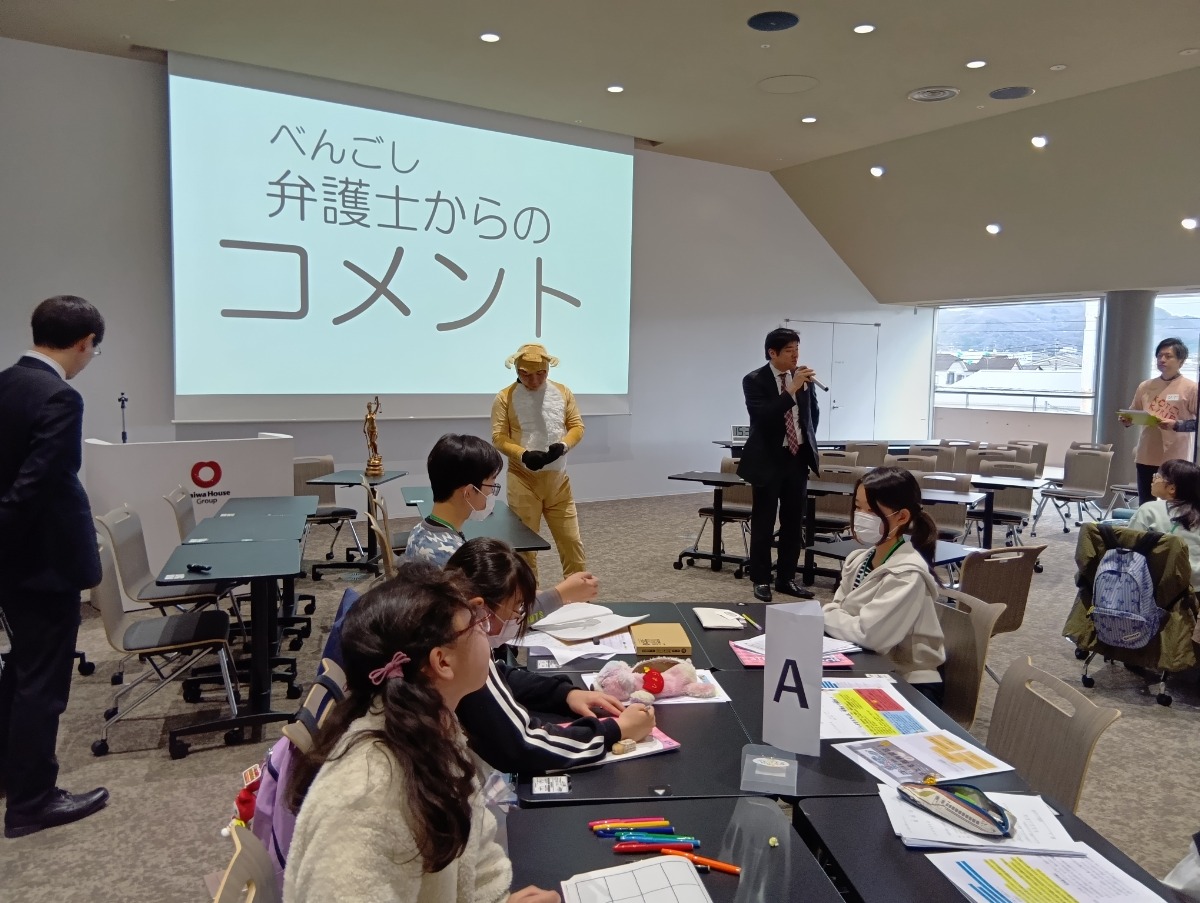

第3回目の講師は、『弁護士』の松井 大輔さんが務めました。

「刑事裁判っとはなにか?」「裁判は何のためにするの?」を学びました。

最後には、裁判官・検察官・弁護人になりきってこども裁判に挑戦しました。

まず初めに、裁判は何のためにするのかを教えてもらいました。

白黒をはっきりさせるために行うためですが、適当に決めているわけではなく、

公平と中立で正義を守るために行うのが裁判である事を学びました。

そして、「こども裁判」をするまえに刑事裁判で知っておくこと、

注意するべきことを教えてもらいました。

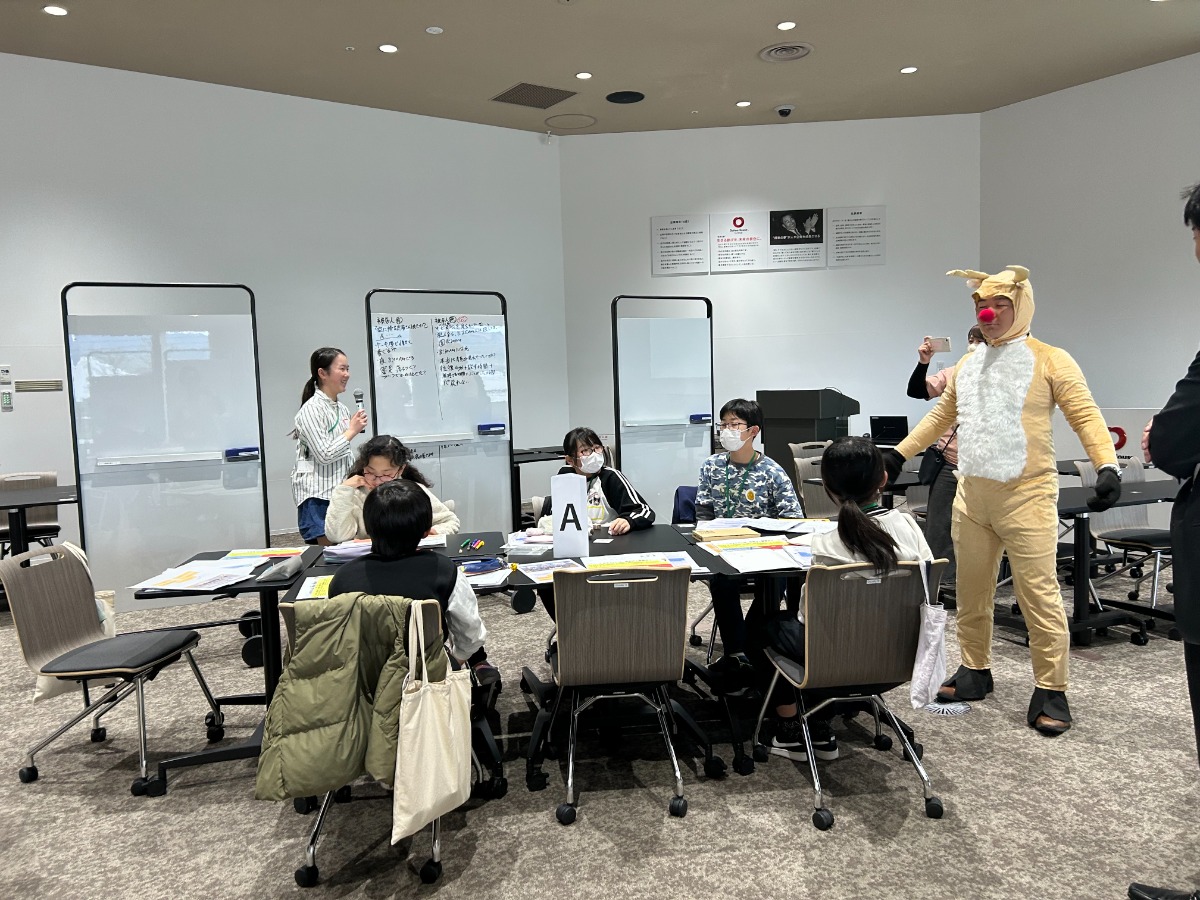

検察官・弁護人に分かれて、こども裁判を開廷しました。

子ども裁判とはいえ、実際の裁判と同じような流れで行います。

起訴状を読み、冒頭陳述をし、証拠調べ手続き、証人尋問、被告人質門まで

子どもたちが役割を交代しながら裁判を進めていきました。

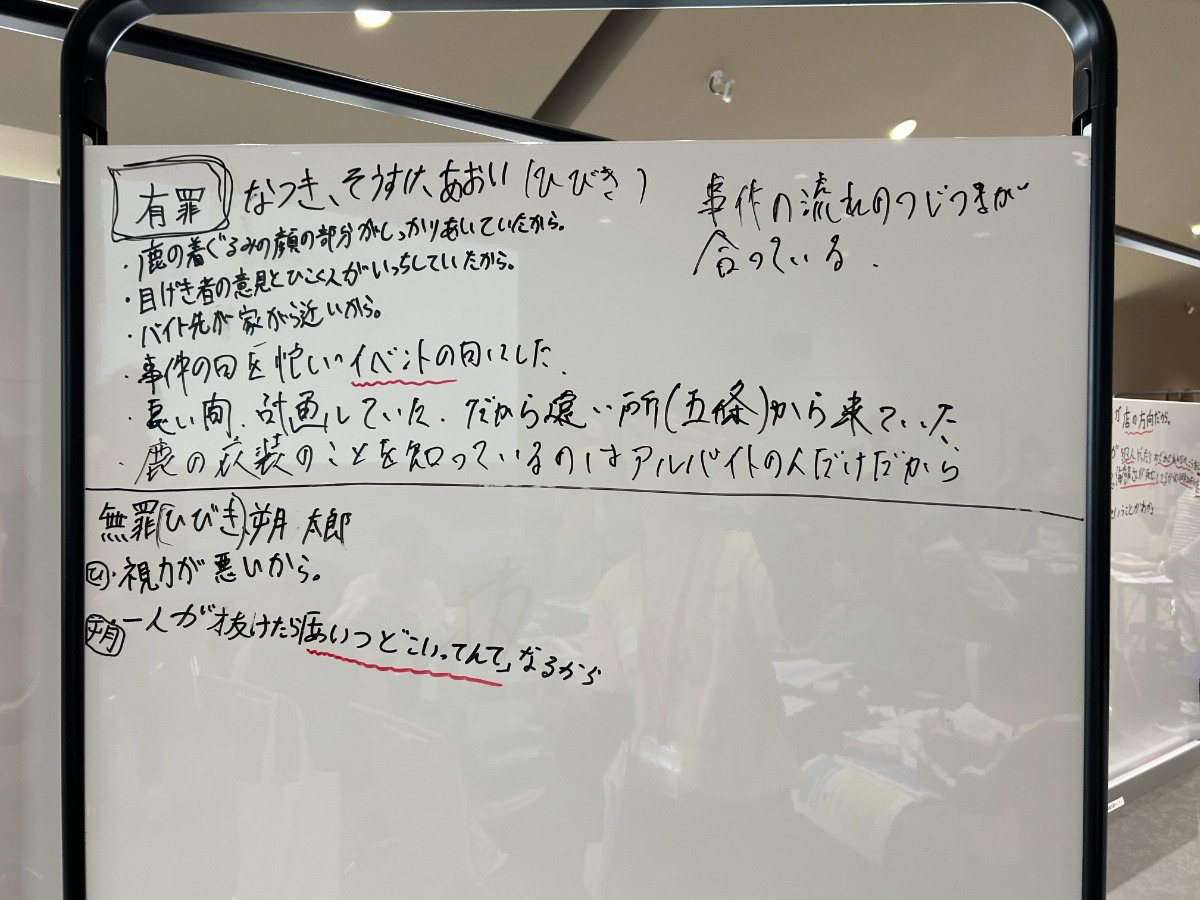

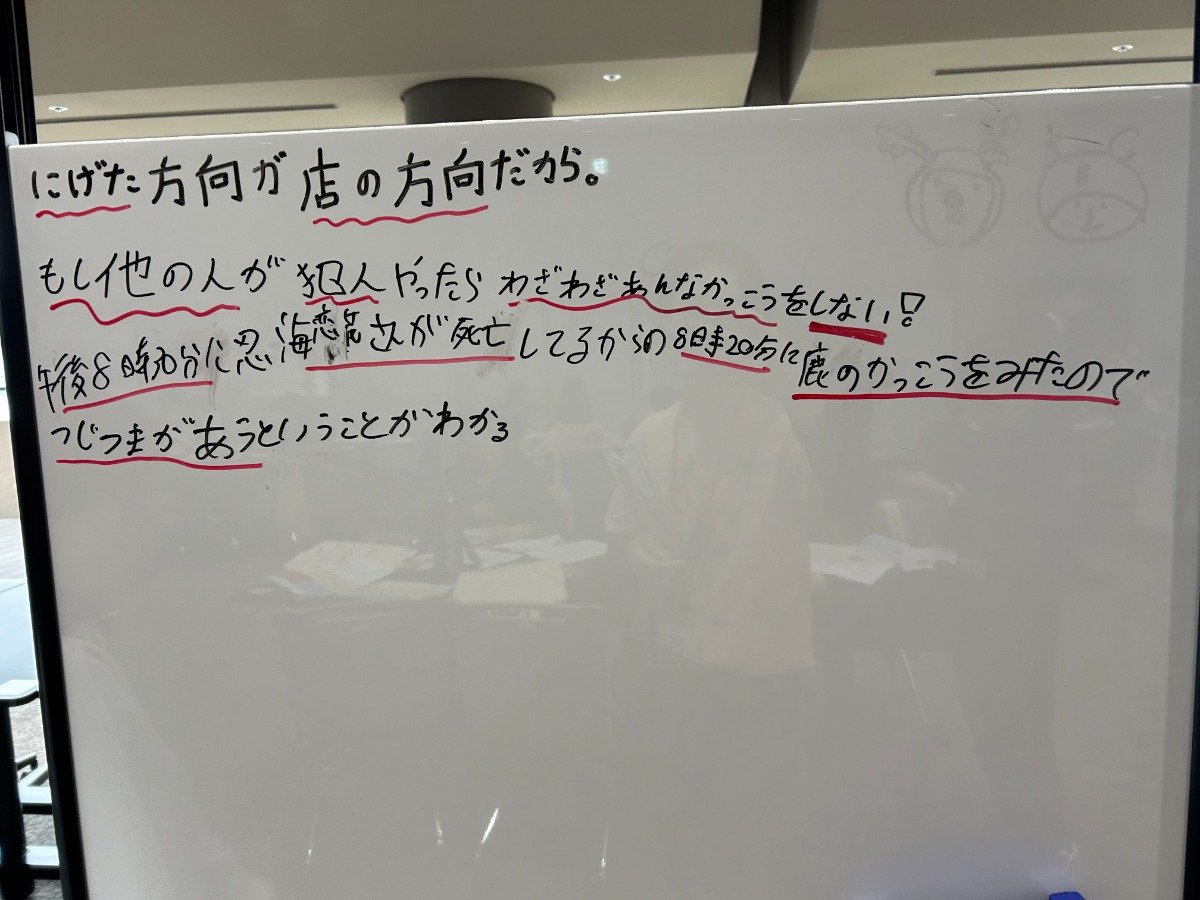

次に、6班に分かれて裁判管としてどのような判決を出すべきか、

みんなで話し合いました。

実際に犯人が犯行時に着ていたシカの着ぐるみを見たり、

関係する人たちは犯行時刻にどんなことをしていたかを整理し、

被告人は犯人か、それとも無罪か、判決とその理由をホワイトボードにまとめて各班発表をしました。

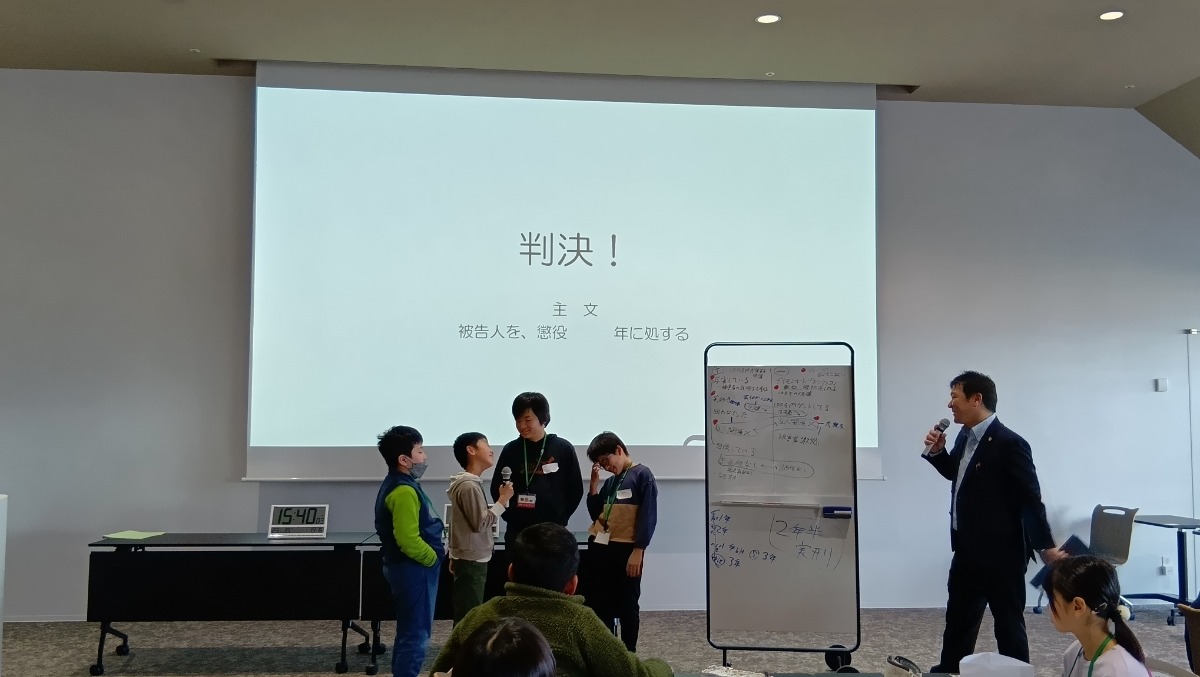

最後に松井さんに統括をしてもらいました。

今回の判決で考えるポイントは3つです。

①被告人の話は信用できるか?

②被告人にアリバイがあるか?

③殺害をする動機はあったか?

各班、3つの考えるポイントをしっかり考えれており、冒頭で教えていただいた「公平と中立で正義を守るための裁判」をしっかりと行えていたと、評価いただきました。

全3回の講座を休むことなく受講した参加者には、「株式会社エヌ・アイ・プランニング」の椿野編集長より修了証書が授与されました。

また、参加者へは参加特典としてジュニア・コトクリエカレッジオリジナルバッチがプレゼントされ、参加者は、喜びの表情を隠しきれない様子でした!